一座长安城,半部《全唐诗》。唐诗是中国古典文学的巅峰,而长安则是这一辉煌时代的绝对中心。据统计,现存5万多首唐诗中,“长安”一词出现过1400余次。

“诗道终南 心意长安”。今年9月,西安市提出将用3年时间,推动唐诗文化与民众生活、文商旅发展相融合,打造具有国际影响力、能够充分彰显中华文明的“唐诗之都”文化品牌。

诗意渐入城市肌理

游客在西安大雁塔下游览。 新华社记者 邹竞一 摄

明月映山河,诗意满长安。唐诗,中华文化遗产中最璀璨的明珠,李白、杜甫、王维等诗人曾在长安留下大量描绘城市风貌与人文精神的诗篇。

大雁塔、大明宫遗址、青龙寺遗址、杜公祠等诗人创作、生活的遗存以及相关的碑刻、摩崖题记、可移动文物等文化遗产,也因唐诗的加持,成为了有故事、有温度的文化载体。

如今,行走在古都西安的街巷,难免有今夕交织之感。

“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒。”站在大明宫国家遗址公园丹凤门广场上,还能依稀领略到大唐盛世包容开放的气概。

作为西安建设“唐诗之都”战略的承载区,大唐芙蓉园、大唐不夜城、唐城墙遗址公园三大地标,通过创新演艺、科技赋能与沉浸体验,构建“可看、可听、可触、可参与”的唐诗文化场景,让千年诗韵在当代生活中焕发新的光芒。

大唐不夜城《青莲剑歌》《琵琶行》《诗书百晓生》《华灯太白》等演出,将李白诗篇与武术招式深度融合;大唐芙蓉园推出的《舟上诗画》《长安诗会》《鹿柴》等互娱演出,让游客身临“对诗”“碰杯论诗”等盛唐雅境,让唐诗成为“可交流的日常”。

“西安的唐诗氛围感太浓厚了,随处都能见到,这次特意带孩子来打卡,让他身临其境地感受和学习。”来自江苏的游客王女士说。

从“火树银花合”的市井生活,到“灞桥风雨雪初晴”的自然景观,再到“万国衣冠拜冕旒”的都城气象,唐诗与唐诗文化遗产,早已不是尘封的典籍,而是深深镌刻进西安的城市文化基因里,流淌在人们的心里。

文旅融合创新传

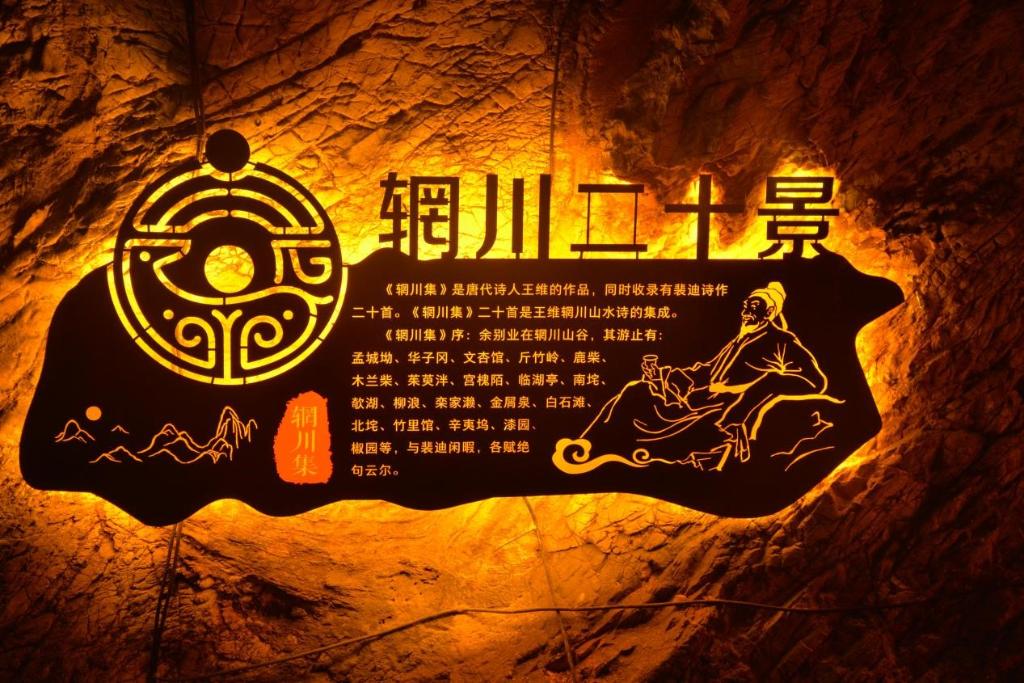

西安市蓝田县辋川镇辋川二十景装置。蓝田县委宣传部供图

“空山不见人,但闻人语响。返景入深林,复照青苔上。”

踏入西安市蓝田县辋川镇哑呼岩沟,石碑上王维《鹿柴》中的诗句在此静静矗立。如今的辋川,虽无欹湖胜景,但王维的诗心早已于此扎根,也吸引着无数人前来探寻唐诗的故乡。

据介绍,西安市蓝田县凭借其独特的王维辋川文化,积极推介与唐诗相关的旅游路线、历史遗迹、文化景点。历经十几年,蓝田县对辋川二十景遗址进行实际考察和勘定,以王维的辋川诗文为主要依据,确定了王维在辋川的两处别业遗址、考证了“辋川二十景”的原址。

走进蓝田县辋川溶洞,唐诗文化不再是纸上的文字,而是触手可及的沉浸式体验。据悉,景区借助光影技术,将300余首唐诗“嵌入”溶洞奇石与岩壁间,流动的诗句与钟乳石的天然肌理相映成趣,引得游客纷纷驻足拍照。

而在辋川镇白石滩、孟城坳、欹湖等景点,沿途道路、山体上也都点缀着王维的诗画长廊、特色文化墙,营造出浓厚的诗画氛围。“我们将王维辋川文化传承嵌入到和美乡村建设中,创建了市级和美乡村示范村1个、县级和美乡村示范村3个。”蓝田县辋川镇党委书记张毅说。

游客在西安大唐不夜城观看表演“华灯太白”。新华社记者 邹竞一 摄

唐诗,是流淌千年的文化长河中取之不尽、用之不竭的璀璨瑰宝。它不仅承载着中华优秀传统文化的深厚底蕴,更以鲜活的诗意与永恒的精神内核,为当代弘扬文化根脉、厚植文化自信提供了坚实根基。

“我们将依托李白、杜甫、王维等诗人足迹,推出‘曲江流饮辋川烟’朝圣之旅、‘秋风生渭水’怀古之旅2条线路,还将拓展‘终南阴岭秀’等山水线路。”西安市文化和旅游局副局长左东表示,西安还将全面盘点唐诗元素景点景区资源,打造唐诗旅游线路、唐诗旅游目的地等,实现文商旅深度融合。

“《西安市打造唐诗文化品牌实施方案》安排了理论研究及发展规划工程、文化遗产保护提升工程、文商旅深度融合工程、品牌塑造重点项目、文化创意产业建设项目等5个方面、26项具体工作任务,突出唐诗搭台、旅游引路、经济唱戏的模式,推动‘唐诗之都’建设。”西安市委宣传部副部长王辉说。(郝云菲)