陕西美术工作者坚持长安画派优秀传统,不断创新绘画语言、表现形式,创作出大量反映时代、歌颂人民的优秀作品——

陕西美术的变与不变

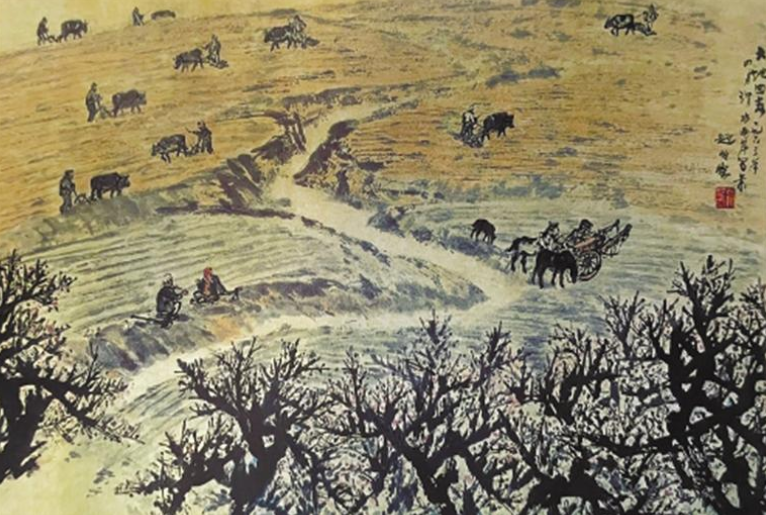

春回大地。 赵望云作

4月2日至15日,第十八届海峡两岸文化艺术展在西安举办,陕西美术工作者创作的300余件国画、油画、水彩、版画、雕塑作品全面展示陕西美术的崭新风貌。

在这之前,陕西138件作品在第十四届全国美术作品展览上展出,17件进京展览。这些作品坚持以人民为中心的创作导向,紧扣时代脉搏,既弘扬了中华美学精神,又探索艺术与科技的融合创新,彰显陕西美术的雄厚实力。

从长安画派的诞生到当代艺术家的探索,陕西美术一直在追求艺术与生活、传统与时代的融合。

传承:艺术源于生活

20世纪50年代至60年代,石鲁、赵望云、何海霞、方济众、康师尧等陕西美术家倡导“一手伸向传统,一手伸向生活”的创作理念,深入现实生活进行大量创作,给中国画坛注入了一股新活力。长安画派由此诞生。

刘文西继承长安画派传统,一生深入陕北采风百余次,与当地群众同吃同住,创作了上万幅作品。其代表作《毛主席与牧羊人》《祖孙四代》《黄土地的主人》等,以史诗性群像,展现了中国农民的精神风貌。

陕西美术家以长安画派为旗帜,在传承前辈优秀作风和创作成果的同时,不断创新艺术表现手段和方式,取得了丰硕成果。

4月10日,第十二届中国工笔画作品展复评结果公布,陕西12件作品“榜上有名”。其中,融汇了安塞腰鼓、陕北说书等非遗元素的《古韵新风》,正是西安美术学院中国画学院副院长刘军利在体验生活的基础上创作的。创作前,他先后3次到延安看秧歌展演。

同时,作为刘文西工作室老师,刘军利曾多次跟随刘文西到陕北采风,创作的《陕北早春》入选第十二届全国美展。

“有一次,我跟着刘文西老师去陕北采风,走了十几天后,最后一站到达毛乌素沙地。那是下午6点左右,我看见几十个青壮年在种树。休息时,他们高低错落地坐在土堆上,太阳的余晖和他们肤色相呼应,每个人都笑呵呵的。那一幕深深打动了我。”刘军利回忆。

这些年,刘军利深入陕北20余次,完成500余幅速写。在他看来,采风可以充分了解当地民俗、地貌,以及群众的精神面貌;速写能够记录画家感悟生活时最激动的情感。如果是对着照片画,画面一定会死板生硬、缺少激情。

在中国—中亚西安峰会举办前,西安中国画院院长王犇为西安国际会议中心创作了15米×5.7米的巨幅画作《秦岭新晖》。这幅画,他整整画了10个月,光采风就花了3个月。

“作品想打动别人,得先感动自己。”王犇告诉记者,在一个集体中,创作的劲头会相互影响。为了创作这幅画,他和团队成员以秦岭北麓终南山段为核心,几乎把所有山峰、峪口都实地走了一遍。

在第十四届全国美展中,西安中国画院有12件作品入选。其中,范朋杰的《桑榆晚晴》是他在周至驻村一年,积累大量鲜活素材所作;左洋为创作《榨油》,长时间在老油坊里观察老手工艺人,夏天被蚊子叮咬得满脸是包;倪超为创作《城市烟火》,在小南门早市泡了好几个月,将近300个各色人物在清晨集市中的互动场景生动呈现了出来。

范朋杰介绍:“2023年9月至2024年9月,我在周至驻村帮扶。村里老人多,我经常跟他们互动。端午节,我和老人一起包粽子,重阳节为他们理发,冬天给他们送围巾。一来二去,大家变得特别熟。《桑榆晚晴》就是以这群老人为主题创作的,获得第四届陕西美术奖铜奖。”

创新:笔墨当随时代

4月11日,记者来到位于龙首原的陕西国画院。一进大门,就看到长安画派代表人物方济众的雕像。

1981年,在方济众、罗铭等人的大力倡导下,陕西国画院成立。建院40多年来,画院画家在国家级大展中累计获得金银铜等大奖近50项。

在院长张华看来,创新是艺术家最重要、最可贵的品质。今年初,“山河如画——陕西国画院2024年中国画展暨黄河西藏新疆主题汇报展”举办,展出20名画家历时两个月采风创作的300余幅作品。

省文化和旅游厅厅长高阳表示:“此次展览表现内容之丰富、技法水平之创新、涉猎题材之广泛、与时代结合之紧密,在陕西近年来的美术展览中极具代表性与典型意义。”

“一定要画出新意。即使是写生,一天中的作品,上午也要和下午的不同。”陕西国画院副院长耿齐说,“我有时会把写生作品打乱放一起,随便拿出一张也能想到它是什么时候在哪儿画的。不仅仅是简单的环境不同,技法、认识也是不一样的。”

耿齐2005年从河北师范大学美术与设计学院毕业后来到陕西。他说:“这些年,我深受长安画派的影响,尤其是他们对生活的关注、对艺术的创新。”

耿齐深深眷恋着中国传统文化。每当感到困惑时,他都会从古人的经典中寻找突破,但师古不泥古。在他看来:“如果不去创新,作为个体的体验感和存在价值就不存在了。”

耿齐的画关注个人情感和文化追求,同时融入时代精神。他的作品曾入选第十一届全国美展、第十届中国艺术节全国优秀美术作品展、“行进一带一路 对话中华文明”国际美术邀请展等。

石涛曾说“笔墨当随时代”。雕塑艺术亦是。雕塑不仅是对社会现象的直接反映,还是对时代精神、审美趋向的深刻提炼与象征性表达。

近年来,陕西省雕塑院院长马辉的11件作品被中国美术馆收藏。2023年,马辉团队创作的“一带一路十周年纪念群像”入选中国文联重大创作资助项目。马辉说:“2017年至2019年,我有幸参与了国家主题性创作计划。那3年,我深刻意识到雕塑要有使命感,作品的背后要折射一个时代、一段历史。”

在第十四届全国美展中,西安美术学院雕塑系老师强飞龙的作品《秦岭茶韵——三秦楷模张淑珍》入选进京展。作品以童话般的叙事手法与山花烂漫的构图设计,细腻捕捉了张淑珍的模范事迹与精神风貌,深刻诠释了乡村振兴背景下楷模人物的时代价值与社会意义。

今年,省美协将聚焦自然生态、红色文化、历史文脉、乡村振兴等8大主题30个选题,开展主题性美术创作活动,不断提高作品的精神高度、文化内涵和艺术价值,打造一批能够代表陕西美术高峰的名作。

坚守:作品服务人民

赵望云曾说:“我是乡间人。画自己身历其境的景物,在我看来是一种生活上的责任。我要将这种神圣的责任,作为终生生命之寄托。”

陕西美术,不变的永远是以人民为中心的创作导向,变的是不断适应时代和大众审美的创新与探索。

3月22日,“著手成春——书画家的乡村叙事”展览在西安市鄠邑区蔡家坡村开幕。关中忙罢艺术节总策划、西安美术学院副院长武小川介绍,此次展览为期3个月,希望能通过展览激发更多艺术家的创作热情,重塑乡村文化空间。

2018年,西安美术学院实验艺术系师生成立关中艺术合作社,在蔡家坡村开展社会艺术实践。他们与西安市鄠邑区政府合作,以“艺术村长”制度为核心,引入艺术家驻村创作,同时改造房屋、设计景观,逐步引入终南戏剧节、生态艺术节等,让乡土变为艺术空间。

如今,关中忙罢艺术节已举办六届,会聚了20余所院校900余位艺术家、开展了120余项活动,助推蔡家坡村的旅游综合年收入超1400万元。2024年,关中忙罢艺术节作为陕西唯一案例,入选文化和旅游赋能乡村振兴优秀案例。

不只是乡村,西安美术学院还打破校园高墙与审美的藩篱,推动艺术充分融入城市肌理。学院跨媒体艺术系主任王檬檬介绍,依托“西美毕业季VS西安城市艺术季”项目,学生的300余件作品以多种形式在校外展区亮相,得到社会高度关注。尤其是在老城根G-PARK展区,学生的作品吸引众多年轻人打卡。

秦汉新城秦文明广场有座长50米、高6米的大型秦文化雕像,展示了商鞅变法、徙木立信、三公九卿、统一货币等场景。这件作品是西安美术学院雕塑系上百名师生在2020年至2022年间共同完成的。学院雕塑系主任陈晓春介绍,雕塑系创建75年来,师生创作了大批城市雕塑作品,包括大雁塔南广场的玄奘雕塑、大雁塔北广场唐代精英人物组雕、大唐芙蓉园唐代诗魂大型组雕等,还有多件作品被永久陈列在北京、长春、福州、上海、青岛等城市的国际雕塑公园中。这些雕塑有效提升了城市环境品位,活跃了人民群众的文化生活。

美术工作者要将目光转向人民,将美术作为关注社会民生、助力国家发展的有效社会工具。1999年出生的孙雪怡目前是西安美术学院研究生。大四毕业时,她创作的《亲爱的请演奏我吧》关注并回应家庭暴力社会话题,获得“明日视线奖”的全场大奖。

当今,陕西美术工作者已不再局限于美学追求,而是赋予美术更高的使命。2024年,西安美术学院师生设计的“神舟十九号载人飞行任务标识”被中国载人航天工程办公室采用、“珠峰标高测量标识”被国家部委采用;学院首部联合摄制电影《心之所向》在第十一届丝绸之路国际电影节首映,并入围“金丝路奖”主竞赛单元;副教授于树耀担任美术指导、带领师生团队参与拍摄的国产电影《生息之地》,荣获第75届柏林国际电影节最佳导演银熊奖……

“美术作品只有走进大众生活,才能真正发挥社会影响力。”陕西省美协主席、西安美术学院院长朱尽晖表示,“我们将秉持长安画派优秀传统,以文艺为民、服务社会、传承文明为目标,持续讲好陕西故事、中国故事、丝路故事,助力陕西文化强省建设。”(群众新闻记者 师念)