“航空报国,航空强国,一代代儿女前赴后继,为神州谱写锦绣华章……”

当《告诉世界 告诉未来》的歌声唱响,白发苍苍的老专家与年轻工程师齐声共鸣,眼中都有泪光闪烁。

这是近日在中国航空工业集团强度所举办的“国企开放日”上,记者亲历的一幕。

“命令一下,指哪打哪!这就是我们中国‘强度人’。” 中国航空工业集团强度所所长王彬文忆起一个甲子的沧桑巨变。

20世纪60年代,国际技术封锁下,中国航空工业举步维艰。1965年,在渭北高原的山坳里,第一代“强度人”用铁锹挖出试验基坑,用算盘计算数据,建起第一座静力试验厂房。

资料图片:建设中的耀县基地一号试验厂房。(图片来源:中国航空工业集团强度所)

“没有计算机,那就手写代码。”时任强度所副所长、国内著名计算力学专家冯钟越51岁积劳成疾,离世前还在叮嘱团队:“核心技术必须握在自己手里!”

前辈应笑慰。如今,歼-20隐身战机划破长空,运-20运输机远赴重洋,C919客机翱翔四海,这些“国之重器”的背后,印刻着中国“强度人”的姓名。

“在实验室‘呼风唤雨’,才能让装备‘全天候作战’。”王彬文指着身后占地10余万立方米的气候环境实验室,语气中透着自豪。

15年前,中国尚无一间自主可控的大型气候实验室,装备试验只能“靠天吃饭”。“强度人”从零开始,创新性提出体系化解决方案,攻克极寒、冻雨、结冰等12种极端环境模拟难题。

2022年,国产大客机C919高寒试验在此完成。欧洲适航审定官员目睹舱内精准模拟的暴风雪,竖起大拇指:“中国标准,世界领先!”

记者在这里看到:静力试验厂房内,工程师将飞机加载至极限载荷,直至结构崩裂;振动台上,战机部件经历百万次高频震颤;气候舱内,无人机在极寒中“冻僵”又“复苏”……

“我们既是‘破坏大王’,也是‘安全守护者’。只有通过极限试验,才能让飞机在九霄之上坚如磐石。”王彬文说。

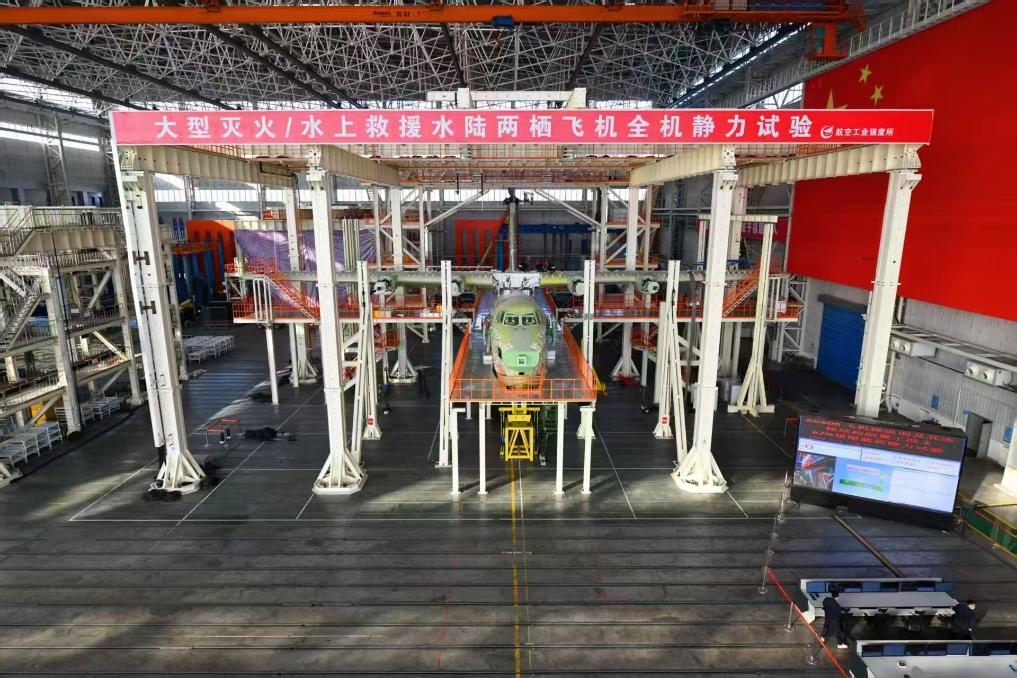

2023年,我国自主研制的AG600“鲲龙”水陆两栖飞机全机静力试验收官。为了这个结果,强度所科研人员鏖战700多个日夜,突破可变构型龙门架、数据监控可视化、飞机姿态全时域快速识别与可控等多项关键试验技术。

AG600全机静力试验现场。(图片来源:中国航空工业集团强度所)

顺利通关的那一刻,很多人哭了。一次次推倒重来的“打气”,一次次放手一搏的“勇气”,都化作了一次次抵近极限的“豪气”。

“用中国软件支撑中国制造,这就是我们的底气。”强度所年轻算法工程师向记者介绍最新发布的国产大型工业软件SABRE结构分析系统。这套完全自主的CAE软件,已应用于180多个工业场景,成为破解工业设计软件独立自主难题的“利刃”。

“青春浩气走千山,心有定力步自坚。”在这里短短一天的时间,记者处处可见吃饭狼吞虎咽、走路步步生风的工程师,还有会议室、工作现场中关于技术方案的热烈讨论。

前人的精神,成为后人的指引。

某重点试验场所技术骨干们大多在高中时代就有志投身航空工程专业。他们中有人笃定地说:“凌晨三点和同事走出厂房,抬头看见北斗星,突然懂了什么是‘航空报国’。”

他的这句话,让记者不禁回想起职工文艺汇演闪现的历史画面:山坳中的夯土墙、手摇计算机、布满裂纹的试验机翼……最终定格为中国“战鹰”,振翅高飞、搏击长空。(记者顾天成、付瑞霞)